Zum Stöbern hier klicken oder nach unten scrollen

Erst kürzlich entdeckt

Roman Köster

Müll

Sachbuch, C.H. Beck Verlag 2023,

Hardcover, 422 Seiten, 29,-Euro

Eine Geschichte der Menschheit, erzählt anhand von deren Müll

Nicht nur die Menge des Mülls änderte sich im Laufe der Jahrhunderte, sondern auch deren Zusammensetzung. Was einst eine ziemlich nasse, schlammige Angelegenheit war, deren Tücken vor allem in

Krankheitserregern steckte, teilt sich heute in vergleichsweise kleine Anteile an organischen Abfällen mit tierischer und pflanzlicher Herkunft auf und besteht dafür zunehmend aus „trockenen“

anorganischen Stoffen, deren Gefahr in der Giftigkeit der Bestandteile liegt.Ebenso hat sich der Umgang mit Müll in unterschiedlichen Aspekten verändert. Schon immer gab es Komponenten des Abfalls,

die lediglich aus dem Weg, zum Beispiel aus dem Sichtfeld, geschafft wurden; sowie Güter, die man recycelte, in dem sie erneut verwendet, umgenutzt oder in ihre Bestandteile zerlegt wurden, um daraus

Neues herzustellen. Müll war und ist häufig Last und Nutzen zugleich. Oft wurde die Schädlichkeit mancher Stoffe erst nach fortgeschrittener Zeit erkannt.

In seinem Buch über den Müll legt Köster einiges Erstaunliches frei und zeichnet damit eine spannende, lehrreiche und vielleicht auch zukunftsweisende Geschichte über unser Verhältnis zum Abfall und

dessen Verwertung. Neben vielen historischen und wissenschaftlichen Informationen, die in einem umfangreichen Quellenverzeichnis transparent gemacht werden, findet man zahlreiche faszinierende

Anekdoten – beispielsweise über Schweine, Friedhofsmauern und mafiöse Strukturen des Müllsammelns – welche die Neugierde beim Lesen garantiert nicht abflachen lassen.

Da unser Planet begrenzt ist und die Stoffe, aus welchen die Produkte, die uns umgeben, bestehen, immer komplexer werden – und somit auch der Müll, den wir produzieren – ist es für unsere

Zivilisation unabdingbar, uns mit unserem Müll auseinanderzusetzen, um auch weiterhin gesund und in einem intakten Lebensraum zu leben. Ein fortwährender Prozess, der auch in Zukunft (unangenehme)

Überraschungen bereit halten wird. In Hinblick auf Ressourcenknappheit spielen natürlich Möglichkeiten der Vermeidung und Wiederverwertung ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Dieses Buch liefert auf unterhaltsame und sachliche Weise einen guten Einblick darin, welche Aspekte eine vielseitige Auseinandersetzung beinhalten sollte und schafft ein Verständnis über die

weitreichende Komplexität des Themas.

Roman Köster habilitierte sich über die deutsche Abfallwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Historischen Kommission bei der Bayrischen Akademie der

Wissenschaften. Sein Buch Müll war für den Deutschen Sachbuchpreis 2024 nominiert.

Empfohlen von Saskia Jürgens

Karin Schneider

Tauben

Essyistisches Sachbuch aus der Naturkunden-Reihe,

Matthes & Seitz Verlag 2021, gebunden, 160 Seiten, 20,-Euro

Unsere verteufelten Nachbarn – eine Richtigstellung

In jeder Stadt sind sie anzutreffen. In der Wahrnehmung vieler sogar zu Hauf, in untragbaren Mengen. Doch eine Zählaktion, die 2017 in Frankfurt durchgeführt wurde,

zeigt die große Diskrepanz zwischen den subjektiven Empfindungen der Bevölkerung und den tatsächlichen Zahlen: Geschätzt wurde die Anzahl der Tauben in Frankfurt auf 40.000 Individuen – gezählt

wurden jedoch nur 4500. Woher kommt dieser Hass und dieses Gefühl einer Bedrohung ausgesetzt zu sein, wenn es um unser Zusammenleben mit den Stadttauben geht? Karin Schneider geht dieser Frage in

ihrem kleinen Portrait, erschienen in der Naturkunden-Reihe des Matthes & Seitz Verlags, auf den Grund und beschreibt zahlreiche interessante Aspekte, die unser Zusammenleben mit diesem

freundlichen, sozialen und intelligenten Tier skizzieren. Eine Freundlichkeit, die den Tauben beim Zusammentreffen mit Menschen schon oft zum Verhängnis wurde. Denn noch vor dem Hund zählte die Taube

zum ersten Haustier des Menschen und ist es zum Teil auch heute noch. Als Dekorationsobjekt, Nahrungsmittel, für Kriegseinsätze, der Überbringung von Nachrichten oder schlicht zum Austragen von

Wettkämpfen, die das menschliche Ego aufpolieren sollen, wurden und werden heute noch Tauben ausgebeutet. Schneider beschreibt in ihrem Buch zu welchen perfiden und beschämenden Mitteln dabei die

Besitzer der Sporttauben greifen, um die Leistungen ihrer Tiere zu erhöhen: Psychischer Druck, der auf dem sozialen und monogamen Bedürfnissen und Verhaltensweisen der Tauben fußt.

Unsere Stadttauben sind nicht selten verwilderte Haustiere oder deren Abkömmlinge, die da als „Ratten der Lüfte“ verunglimpft werden. Dabei sind wissenschaftlich jegliche Ammenmärchen über die Gefahr

von Krankheits- und Parasitenübertragung, sowie die Schädlichkeit des Taubenkots widerlegt. Mythen, die unter anderem mit einer Desinformationskampagne im Manhattan der 1960er Jahre in Verbindung

gebracht werden können – Dabei ging es um eine „Säuberunsaktion“ von Parkanlagen, die - getragen von der Beseitigung von Stadttauben - auch die Diskriminierung von Homosexuellen und Obdachlosen

„kollateral“ beinhaltete.

Zudem ermöglicht Schneider eine Vorstellung über die erstaunlichen sozialen und kognitiven Fähigkeiten der Tauben, die sich beispielsweise im Spiegel erkennen können, was wissenschaftlich als Beleg

einer vorhandenen Vorstellung vom eigenen Selbst gilt. Nachkommen werden liebevoll von beiden Elternteilen, die in der Regel ein Leben lang zusammenbleiben, versorgt. Sie sind unter anderem in der

Lage, auf Röntgenbilder Brustkrebs ausfindig zu machen, wo das menschliche Auge versagt, und sogar im Stande Ortographie zu erlernen. Schon allein dies sollte neugierig machen, auf die weiteren

erstaunlichen Fakten über Tauben, die es in diesem Büchlein zu entdecken gibt. Schneider liefert mit ihren Verweisen auf die unterschiedlichen erwähnten Studien nicht nur Belege für ihre

Ausführungen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten weiterzulesen und tiefer in ein faszinierendes Thema einzutauchen.

Empfohlen von Saskia Jürgens

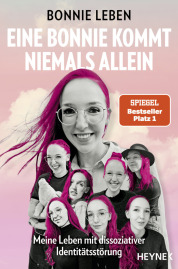

Bonnie Leben

Ein Bonnie kommt niemals allein

Psychologisches Sachbuch,

Heyne Verlag 2024, Taschenbuch, 256 Seiten, 16,-Euro

Wenn man VIELE ist

Bonnie Leben haben eine dissoziative Identitätsstörung, kurz DIS, was früher als multiple Persönlichkeit bekannt war. Leider stammen die meisten Vorstellungen über

diese psychische Erkrankung, die in der Bevölkerung vorherrschen, aus fantasiereichen Thrillern und Horrorfilmen. Ein Bild, das mit der Realität kaum etwas zu tun hat. Menschen ohne DIS können sich

schlichtweg nicht vorstellen, was es bedeutet seinen Körper, seine Zeit und sein Leben mit vielen teilen zu müssen. Das führt nicht nur zu Hindernissen und Diskriminierung im Alltag, sondern auch zu

noch schwereren Bedingungen in Diagnose, Therapie und dem Erhalten von Hilfsmaßnahmen. In deren Buch lassen Bonnie Leben (ein Künstler*innen Name, der alle Personen mit einschließt und daher im

Plural steht) mehrere der Personen mit ihren ganz unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Eigenschaften zu Wort kommen. Durch die Lektüre wird ein extrem abstraktes Thema auf berührende Weise

greifbarer sowie persönlicher, und man kann sich ein Bild davon machen, was zum Beispiel der Versuch einer Diagnose bedeutet, wenn in einem Körper Personen stecken, die nach Hilfe schreien, während

andere, täternahe Personen versuchen, diese zum Schweigen zu bringen und wieder andere nicht an ein Trauma glauben. Denn eine DIS entsteht nur dann, wenn jemand im frühen Kleinstkindesalter – noch

bevor sich eine Persönlichkeit entwickeln konnte – über längeren Zeitraum extremem Trauma ausgesetzt wurde, sodass einzelen Persönlichkeitsfragmente nicht zusammen wachsen, sondern sich zu einzelnen,

Persönlichkeiten entwickeln, die oft nicht vollständig ausgereift sind. So leben in einem einzigen Körper geistige Kinder; Erwachsene; Menschen die „älter“ als der Körper sind. Solche, die entstanden

sind, um das Trauma zu er-/überleben; solche die den Täter nahe stehen und/oder maladaptiv handeln und Personen, die im Alltag funktionieren müssen und daher keine Erinnerungen an das Trauma haben.

Alle haben sie mehr oder weniger Zugriff auf einen einzigen Körper – oft mit unterschiedlichen Zielen. Die Herausforderung und wichtiges Ziel einer Therapie sind demnach eine Kooperation und

Kommunikation zwischen den Personen zu erreichen – neben der Aufarbeitung des Erlebten.

Verständnis und Offenheit von Seiten der Mitmenschen erleichtern Menschen wie Bonnie das Leben ungemein – das ist nur möglich, wenn darüber gesprochen wird und Informationen das Schweigen und falsche

Vorstellungen vertreiben. Auch Tätern wird mit Aufklärung das Handeln erschwert.

Mit diesem Buch und ihrer Offenheit hinsichtlich deren Erleben, leisten Bonnie Leben einen großen Beitrag zur Aufklärung über ein Thema, das kaum ernsthafte Diskussion in der Öffentlichkeit erlebt.

Und das obwohl schätzungsweise 1 – 1,5 % der Bevölkerung davon betroffen sind.

Empfohlen von Saskia Jürgens

Sarah Raich

Hell und Laut

Biografischer Roman ,

S. Marix Verlag 2023, Hardcover, 432 Seiten, 24,-Euro

Ein Lebenskampf um die Freiheit eine Schriftstellerin zu sein

Denken wir zurück an unsere Schulzeit; genau genommen an den Deutschunterricht mit seinen durchgenommenen Pflichtlektüren, wird es den meisten von uns ähnlich gehen:

Nur selten, häufig auch gar nicht, begegneten uns dort weibliche Autorinnen. Wurde nachgehagt, lautete die Erklärung meist, dass es in der Literaturgeschichte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts kaum

nennens- und lesenswerte Autorinnen gab. Aber auch unter der später datierten Autorinnenschaft finden selten welche Einzug in den schulischen Deutschunterricht. Und so bekommen die Mädchen nicht nur

keine weiblichen, schreibenden Vorbilder vorgesetzt, sondern müssen sich im Literaturunterricht andauernd mit dem männlichen, patriarchalen Blick auf Frauen außeinandersetzen – meist sogar, ohne

darüber aufgeklärt zu werden. So erlesen sie sich ein Frauenbild, in welchem Frauen gerettet werden, Frauen erkämpf werden, wegen Frauen Kriege angezettelt werden und Reiche untergehen und Männer in

den Ruin getrieben werden. Sie tauchen dabei am Rande der Geschichte auf, um die Geschichten der Männer voran zu treiben – handeln selten und werden dafür verführt, geschwängert oder ermordet. Danach

gilt es zu erörtern, welchen Schuldanteil die jeweilige an ihrem eigenen Schicksal hatte. In diesen Texten wird zumindest unterschwellig vermittelt, wie sich Frau zu benehmen hat (keusch, moralisch,

zurückhaltend, bescheiden, dekorativ, folgsam) und was passiert, wenn sie dies nicht erfüllt.

Dabei ist es schlicht eine Lüge, wenn behauptet wird, dass es keine Autorinnen und deren Werke gegeben oder in die Gegenwart geschafft haben. Hrotsvit von Gandersheim ist eine von über 300 bekannten

Autorinnen, die zwischen dem 1. vorchristlichen und dem 18. Jahrhundert geschrieben hatte – auf Latein.

Sarah Raich trägt in ihrem Roman die Lebensereignisse von Hrotsvit von Gandersheim zusammen – das recht wenig Bekannte ist gut recherchiert und zu einer authentisch-glaubhaften Lebensgeschichte

zusammengesetzt. Beim Lesen befindet man sich sofort in Mitten einer mittelalterlichen Szenerie, denn Hrotsvit lebte im 9. Jahrhundert. Als Tochter einer Adelsfamilie soll sie mit ihrer Heirat ihrer

Familie politisch gewinnbringende Verbindungen bescheren und dafür als folgsame Ehefrau ausgebildet werden, die in der Lage ist einen Adelshof zu führen und sich gleichzeitig - ihren Gatten

schmückend - im Hintergrund halten. Für ihre Ausbildung wird sie ins Kloster geschickt. Die Lektüre veranschaulicht eindringlich und mitreißend, was es bedeutet haben muss, als Frau im Mittelalter

gelebt zu haben. Das Kloster, das wir heutzutage als reinen Ort der Frömmigkeit erleben, stellte zu dieser Zeit nicht selten ein Schutzraum dar, in welchem Frauen sich weiterbilden konnten, von

Männern weitgehend unbehelligt lebten und einem frühzeitigen Tod durch Schwangerschaft (jede 5. Schwangerschaft endete tödlich) entgingen – gleichzeitig blieb Raum für die Entwicklung von

Fertigkeiten und die Entdeckung der eigenen Sexualität.

Hin und her gerissen zwischen der Passion zu Schreiben, dem Klosterleben, politischen Intrigen und der Gefahr der Willkür ihrer Familie und Heiratsanwertern ausgesetzt zu sein, verläuft Hrotvits

Lebensweg kurvig und holprig. Raich verbindet in ihrem Roman Hrotsvits Leben mit politischen Ereignissen, die sich zur selben Zeit abspielten und ihr Leben maßgeblich beeinflussten. Zu dem schafft

sie eine einleuchtende Vorstellung davon, wie sich patriarchale Strukturen entwickeln und bis in die heutige Zeit hinein festigen und weitertragen konnten.

Ein fesselnder Roman, der bildhafte, realistische Einblicke in die Strukturen eines mittelalterlichen Europas ermöglicht, sich kaum aus der Hand legen lässt und das ein oder andere Lachen hervorruft,

aber auch Tränen vergießen lässt.

Empfohlen von Saskia Jürgens

Hrsg. Von Liquid Center

Wir kommen

Feministisches Sachbuch, autobiographisch,

Dumont Verlag 2024, Hardcover, 208 Seiten, 25,-Euro

Die Kraft der Empathie

„Klingt irgendwie nach Gruppentherapie nur aufgeschrieben“, kommentierte meine Kollegin, als ich ihr von meinen Lektüreeindrücken berichtete. Und ja, irgendwie hatte

sie damit recht. Nicht nur, dass man beim Lesen einer Art Gruppentherapie beiwohnt – innerhalb des Austausches entsteht ein Schutzraum, der nicht nur die Teilnehmenden zu betreffen scheint, sondern

auch einen selbst: Die Lesende. Hier wird nicht nur respektvoll auf die Beiträge der beteiligten Personen reagiert; die Offenheit der einzelnen lockert die Zunge, beziehungsweise die Finger der

anderen, die über die Tasten klimpern, und etwas aus ihrer eigenen Lebensgeschichte preisgeben. Und auch ich habe das Bedürfnis etwas dazu beizutragen, Anmerkungen aufzugreifen, die Erinnerungen in

mir geweckt haben oder Denkanstöße veranlassten. Man redet innerlich mit! Gedanken, die noch lange weiterarbeiteten.

Doch worum geht es hier? Eine Gruppe von Autor*innen, die sich als nicht-männlich identifizieren, schreibt über ihr Aufwachsen, Körperlichkeit, Sexualität, Bezug zu Männern und über das Altern. Ein

Schreibexperiment, bei welchem die eine zu Schreiben beginnt – anonym – und irgendjemand der Gruppe darauf antwortet, was wiederum jemandem anderen einen Anstoß gibt, ihrerseits darauf zu antworten.

Sie kennen ihre Namen – jedoch weiß niemand, wer was geschrieben hat. Dabei bekommt das Gespräch eine unglaubliche Eigendynamik, die Vertrauen schafft; Mut macht sich über Scham und Tabus

hinwegzusetzen und dabei oft erstaunliche Tiefen erreicht. Der Umgang ist fürsorglich und mitfühlend, was dazu führt, dass trotz mancher hegftiger, aufwühlender Themen ein gutes Gefühl zurück bleibt.

Eine zentrale Frage dieses Buches lässt sich vermutlich folgendermaßen zusammenfassen: Was ist mit uns Frauen passiert, bevor wir verstanden haben, dass etwas mit uns passiert (das uns auf immer

prägen wird).

Dinge auszusprechen, die meist verschwiegen und unter Teppiche gekehrt werden, empowert. Vor allem, wenn man herausfindet, dass sie fast alle betreffen und man damit nicht allein ist. Seien es ein

verzerrtes Verhältnis zum eigenen Körper (oft an Kindheitserfahrungen geknüpft); skurrile sexuelle Fantasien oder das Erleben eines sexuellen Übergriffes. Letzeres ein gutes Beispiel für die oben

erwähnte Eigendynamik des Austausches. Denn schnell dreht sich das Gespräch um die Beleuchtung unserer eigenen Rethorik, wenn wir über unsere Erfahrungen sprechen: Schuld, Scham, Verharmlosung sind

ein paar Atrubute, die mit dieser Rethorik einhergehen.

Ein Buch, dass die Lesenden sicher nicht unberührt lässt! Ein Anstoß auf eigene Spurensuche zu gehen. Denkanstöße, die auf jeden Fall aufwühlen, etwas hinterlassen und Prozesse in Gang setzen.

Ein Buch, dass einem Mut macht, sich aufzumachen, um – ich zitiere eine der Autor*innen – „so schön eigengestaltig“ zu werden.

Empfohlen von Saskia Jürgens

Magali Desclozeaux

„Die Concierge ist auf See“

Briefroman, Maro Verlag 2024,

kartoniert, 168 Seiten, 22 Euro

Zweieinhalb Jahre auf einem Containerschiff

Häppchenweise gewährt Magali Desclozeaux den Lesenden Einblick in die festgefahrene Situation der Concierge Nino Moneau, die auf einem Frachtschiff um die Welt

reisend festsitzt.

„Auf dem Mittelmeer, an einem Wintertag“. Ein Sternchen führt zu einer Fußnote am unteren Seitenrand, die darüber informiert, dass der Poststempel unleserlich sei. So

beginnt Magali Desclozeauxs Briefroman „Die Concierge ist auf See“. Mit jeder Seite, jedem Brief, möchte man wissen, wo sich die Schreibende gerade befindet – solange es ein unverwischter Poststempel

erlaubt.

Nino Moineau ist die Dame, die dort, aus ihrem 12m2 großen Container mit der Nummer 124328 und einem winzigen, kleinen Balkon am Ende einer Containerreihe, schreibt. Noch zweieinhalb Jahre zuvor

arbeitete sie als Hausmeisterin in einem Pariser Mietshaus, das sie selbst bewohnte. Der Eigentümer hatte neue Pläne mit dem Haus, den Nachbar*inne wurde die Wohnung gekündigt, doch Nino, deren Recht

in einem solchen Fall eine teure Abfindung gewesen wäre, blieb bis zu ihrer Rente allein zurück, um weiterhin in einem verlassenen Gebäude Treppenläufe abzustauben und leere Mülltonnen an die Straße

zu stellen.

Im Tausch gegen ihre Rente bietet ihr der geschäftstüchtige Eigentümer und ehemalige Arbeitgeber Kost und Logis auf einem Containerschiff.

Mit Ninos Briefen werden keine Berichte von exotischen Reisezielen und Landgängen in die Welt geschickt. Die in die Jahre gekommene Dame ist verzweifelt. Eine Kopie ihres Vertrags hat sie nie

erhalten, der Vertragspartner antwortet nicht und sie würde gerne das Frachtschiff ein für allemal verlassen, um mit ihrer Rente den Lebensabend mit festem Boden unter den Füßen zu verbringen. Es

versteht sich von selbst: Ohne Rente, keinen Lebensunterhalt, und somit keine Grundlage ihre Pläne in die Tat umzusetzen.

Sie erinnert sich an das Türschild des gegenüberliegenden Hauses, auf welchem „Beratung“ stand und schreibt einen Hilferuf an die Adressatin. Mit Aimé erhält sie nicht die Antwort, die sie erwartet

hatte, aber dennoch Unterstützung aus ihrer Heimat und einen wahren Freund, der für seine hilfreichen Recherchen keinen Stein auf dem anderen lässt.

Eine humorvolle Fabel, die es inhaltlich jedoch ganz schön in sich hat. Während vieles an den liebevollen Blick für Details und die Atmosphäre französischer Filme erinnert, ist der Roman gleichzeitig

eine scharfe Kritik an die ungerechte Verteilung von Geld und Macht. Der Text führt diese Ungerechtigkeit in einer globalisierten Welt auf urkomische Art ad absurdum und erklärt dabei wie

Millionär*innen durch geschicktes Investieren und Tricksen ihr Vermögen auf eine Weise vermehren können, wie es gewöhnlichen Bürger*innen nie möglich sein wird, während diese immer mehr

entmenschlicht und zum Mittel zum Zweck werden.

Die Leichtigkeit der kurzen Brieftexte und die gleichzeitig aufkommende Spannung, ein emotionales Mitfiebern, entwickeln einen Sog, der dazu führt, das man das Buch bis zum Schluss nicht mehr aus der

Hand legen kann. Während in den ersten beiden Teilen der Briefwechsel zwischen Nino und Aimé immer persönlicher wird, gesellen sich in den darauffolgenden Abschnitten weitere Absender*innen dazu.

Vollständiges Licht ins Dunkle bringen offizielle Schreiben, die sich gegen Ende nach und nach häufen.

„Die Concierge ist auf See“ ist Magali Desclozeauxs dritter Roman und der erste, welcher ins Deutsche übersetzt wurde. Für die Recherche für diesen außergewöhnlich originellen Text verbrachte die

französische Autorin selbst eine Reise auf einem Frachtschiff.

Empfohlen von Saskia Jürgens

Diese Rezension ist in der Lesart Ausgabe 2/2024 erschienen.